EM PRINCÍPIOS de 1935, quando eu tinha 15 anos, fiz a minha primeira viagem ao Ártico no "Expresso de Muskeg", rebelde e adversa estrada de ferro que se lança para o norte num percurso de 800 desolados quilômetros até à cidade de Churchill, na Baía de Hudson. Num ponto a cerca de 150 quilômetros ao sul de Churchill, onde as florestas de abetos anões cedem o lugar às vastas planícies árticas chamadas tundras, ocorreu um fato que, muitos anos depois, me levaria a um mundo com que eu nem sonhava.

A velha máquina começou a soltar furiosamente o seu silvo rouco. Um rio pardo e tumultuoso irrompia das florestas já ralas, abrindo o seu curso sinuoso pela estrada coberta de neve. Mas não era um rio de água. Era um rio de vida, talvez o mais formidável espetáculo vivo que existe neste continente. Era a quase inacreditável migração em massa das inúmeras manadas de caribus do Ártico.

O apito do trem soprava com crescente exasperação, mas as hordas em marcha não saíam do caminho. Durante uma hora, o rio de caribus de quase um quilômetro de largura correu no mesmo ritmo calmo para o norte, num fenomenal desfile, tão espantoso na sua grandeza que eu quase não podia acreditar no que via. Por fim, a coluna se afinou de repente e desapareceu em poucos momentos, deixando uma larga esteira na neve.

Era um espetáculo que um menino —ou um homem—nunca mais esquece. Naquele mesmo instante contraí uma doença, a febre ártica, que dá às suas vítimas uma ânsia atormentada de vaguear para sempre por aqueles amplos espaços polares.

Durante muitos anos, a infecção esteve incubada dentro de mim. E quando voltei da guerra, senti de novo a atração dos tranqüilos refúgios aonde nunca havia chegado a insensata carnificina. Eu lia todos os livros que encontrava sobre o Ártico. Num deles encontrei referência a uma raça de esquimós que viviam onde se julgava impossível a vida humana—o "Povo dos Alces"—que empregavam todas as suas energias numa luta renhida contra as forças implacáveis da natureza. Ocorreu-me a idéia de que talvez eles nunca tivessem tido vontade de voltar a sua força contra os seus semelhantes. Se isso fosse verdade, ali estava um povo que eu gostaria de conhecer.

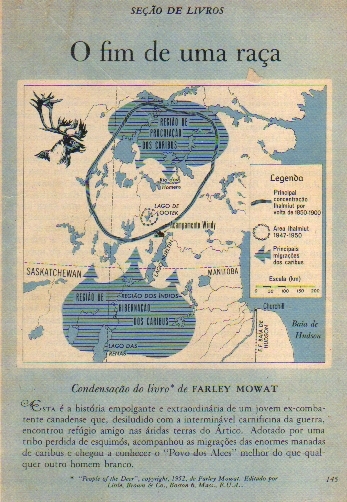

Mas nos mapas mais recentes que eu consultava, as planícies centrais estavam quase inteiramente em bran co e com a indicação de "região inexplorada". Talvez nos recessos dessa região vivesse ainda o Povo dos Alces.

Numa manhã de maio de 1947 embarquei no mesmo Expresso de Muskeg e entreguei-me à febre que me empolgava. Chegando a Churchill, soube que um imigrante alemão tinha, durante algum tempo, mantido um entreposto comercial para os misteriosos esquimós das planícies geladas, muito longe interior adentro. Dizia-se que êle deixara por lá um filho mestiço, um caçador chamado Franz.

Mostraram-me no mapa o lugar de sua cabana em Windy Bay, perto do lago Nueltin. Se eu tivesse sorte, talvez encontrasse o jovem mestiço índio-alemão, e com o auxílio dele poderia realizar os meus sonhos. Se, porém, eu viajasse sozinho, poderia apenas contribuir com mais um capítulo para as sinistras histórias que se contam de homens desaparecidos naqueles ermos.

Restava-me o pequeno problema de atravessar os 550 quilômetros de planícies geladas que me separavam de Windy Bay. Olhei melancòlicamente para Johnny Bourasso, comandante e único tripulante de um velho bimotor Anson que ganhava precariamente a vida fazendo transportes ocasionais e de toda espécie sobre o Ártico.

—Vamos experimentar—disse-me êle.

O avião sobrecarregado deslizou para a frente sobre esquis improvisa dos e levantou vôo. No mapa que Johnny levava aberto nos joelhos havia uma linha reta sobre a extensão branca, marcando a rota até Windy Bay.

Durante mais de 500 quilômetros não houve alteração na ondulante e compacta brancura que se estendia abaixo de nós. Já tínhamos queimado metade da gasolina e chegado ao limite marcado para a viagem e voávamos com um teto de menos de 150 metros que baixava continuamente, quando de repente avistamos um grande vale cercado de penhascos. Nesse instante, percebi de relance alguma coisa.

—Johnny!—gritei.—Uma cabana ... lá embaixo!

Johnny não desperdiçou a preciosa gasolina num circuito preliminar. Descemos diretamente entre as paredes de pedra do vale, aterrissamos e saltamos com dificuldade no gelo. Não havia dúvida alguma de que era aquele o meu destino. Não havia outra habitação num raio de 300 quilômetros. Mas não víamos sinal de vida, só a desolação nos rodeava. As nuvens plúmbeas fechavam cada vez mais o céu, e eu só tive tempo de desembarcar no gelo a minha bagagem. Johnny ficou durante algum tempo a olhar-me da porta do avião, como querendo perguntar-me se eu não queria voltar. Ainda bem que não perguntou, porque a tentação teria sido forte demais.

Por fim, deu-me adeus e decolou. O avião desapareceu entre as nuvens baixas com espantosa rapidez. Fiquei sozinho na terra que eu decidira encontrar.

QUANDO, afinal, alcancei a porta coberta de neve e entrei na cabana, encontrei peles de lobo e raposa estendidas para secar nas paredes de troncos. Cheguei a olhar essas peles com certo enternecimento porque representavam um laço entre mim e o dono da casa ainda desconhecido, que eu sinceramente esperava chegasse quanto antes.

Durante três dias rugiu a tempestade, mas no quarto dia o tempo mudou de súbito na violenta primavera do Ártico. O sol brilhou com uma intensidade que nem nos trópicos se vê, e continuou brilhando durante 18 horas por dia. O gelo do rio começou a derreter-se. Pequenos lençóis de água foram surgindo debaixo de todos os grandes blocos que se estendiam pela margem.

Espantei-me com a violência da transformação. Hibernai e estéril, a terra sufocada respirava agora profundamente, e havia nela uma agitação que me envolvia, impedindo-me de dormir mesmo durante o breve intervalo do lusco-fusco.

No dia 4 de junho ouvi latidos de cães ao longe, a montante do rio semicongelado. Imediatamente me senti perturbado por uma inquietante expectativa, aliada a uma estranha hesitação em mostrar-me ao estranho que se aproximava antes de -vê-lo. Quando os cães apareceram nove animais enormes puxando um trenó de seis metros de comprimento, carregado de peles de alce—escondi-me atrás de uma pedra. Avistei em cima das peles um vulto humano.

Dentro em pouco pude perceber que o guia não era esquimó. Apesar disso continuei escondido, por não saber como seria recebido por aquele homem solitário que passava o ano inteiro sem ver pessoas estranhas. Diante disso, adiei covardemente o encontro e fiquei olhando o homem descer do trenó e olhar espantado a porta da cabana.

O susto de chegar em casa e ver que outra pessoa se tinha instalado lá deve ter sido tremendo. Durante alguns minutos o homem ficou imóvel. Por fim, apanhou a espingarda no trenó e entrou na casa. Com certeza ficou perturbado ao ver os objetos estranhos que me pertenciam; mas ficou lá dentro e eu aproveitei a oportunidade para aproximar-me.

Os cães viram-me imediatamente e fizeram um alarido tão grande que o homem apareceu à porta com a espingarda apoiada na curva do braço. O encontro foi embaraçoso e incômodo. O mestiço Franz, como todos os homens que vivem muito tempo sozinhos, acabara por temer o contato humano. Tratei de explicar a minha presença da melhor maneira que pude, mas as minhas palavras pareciam pouco convincentes. Franz não procurou absolutamente ajudar-me. Depois que falei, êle ficou durante uns cinco minutos olhando fixamente para mim, sem dizer palavra.

O seu severo escrutínio já me estava enervando quando tive uma inspiração. Lembrando-me do que eu sempre ouvira a respeito do norte, fiz-lhe um canhestro apelo à hospitalidade. A frieza fugiu-lhe do rosto, êle sorriu e entrou na cabana, convidando-me com um gesto a segui-lo.

Achei que precisava de uma bebida forte e tirei do meu saco uma garrafa de rum. Sem perguntar a Franz se êle queria, enchi um copo para cada um de nós. Creio que era a primeira vez que êle bebia. Engoliu o rum e, enquanto tossia e enxugava as lágrimas dos olhos, a sua taciturna frieza começou a derreter-se.

Franz começou a falar, a princípio com dificuldade, sobre a longa viagem que acabara de fazer, sobre o inverno anterior e sobre os anos passados. Por fim, quando a aurora surgiu, êle já estava nas recordações de infância. Foi um acontecimento empolgante para mim. Escutei-o como nunca escutara homem algum.

Karl, o pai dele, casara-se com uma índia Cree e construíra aquela cabana por volta de 1930, estabelecendo ali uma casa de comércio. Os fregueses eram o povo das planícies geladas que eu desejava conhecer. Por volta de 1940, Karl resolvera fechar a casa e voltar à civilização. Franz e seu irmão Hans não quiseram acompanhá-lo e ficaram por ali, vivendo da caça. E os anos se passaram.

Poucos dias depois da nossa conversa, justamente quando o gelo do rio começou a desagregar-se com estrondo rouco, Hans chegou com a sua junta de cães à porta da cabana. Duas crianças embrulhadas em peles surgiram do trenó. Uma delas, menina de cinco anos no máximo, correu para Franz e atirou-se alegremente em seus braços. A outra, um garoto de dez anos talvez, ficou olhando, com um largo sorriso no rosto de nariz chato.

KUNEE e Anoteelik—disse Franz, apontando primeiro a menina e depois o garoto.

As crianças começaram a bisbilhotar a cabana. Anoteelik logo acendeu o fogo no fogão úmido, enquanto Kunee, minúsculo modelo de mulher de cinco anos, foi buscar água no rio, e daí a minutos tinha preparado chá para todos nós. Em seguida, aninhou-se no colo de Franz, preparou com grande perícia um cigarro e fumou-o com satisfação. —Franz—perguntei—ela é .. . sua ? —É, sim—respondeu êle, numa voz quase hostil.—Encontrei-a lá no norte e agora ela é minha!

Contou-me como encontrara Kunee e o irmão, Anoteelik. Mais tarde os esquimós me contariam outros detalhes. Cerca de cem quilômetros ao norte, além das planícies úmidas, corre o Innuit Ku—o Rio dos Homens. (Innuit é o nome que os esquimós dão à sua raça. Traduzido, significa simplesmente "humanidade". Não empregam o termo "esquimó" que é apenas uma alcunha posta pelos índios e significa "comedor de carne crua".) Perto do Rio dos Homens viviam os remanescentes da outrora grande e florescente tribo dos Ihalmiut, o Povo dos Alces, reduzida agora pelas pestes e pela fome a umas poucas de famílias.

Entre os que ali viviam estava a família de Anektaiuwa. Na tenda de Anektaiuwa moravam a mãe dele, que era muito velha, Utukalee, sua mulher, e seus dois filhos, Kunee e Anoteelik. Utukalee era boa mãe e boa esposa, embora freqüentes acessos de tosse lhe estivessem esgotando as forças. Anektaiuwa era bom caçador, mas seus esforços eram quase sempre inúteis, pois sem cartuchos a sua velha espingarda não podia abater caça. Quanto à velha, esperava a morte quase com impaciência.

Em fins de 1946, quando as provisões da família escassearam, Anektaiuwa viajou até à cabana de Franz, cem quilômetros ao sul. Em todo o percurso êle não viu um só alce e estava apavorado. Passou a noite em casa de Franz e partiu na manhã seguinte, levando os poucos mantimentos que o amigo pôde ceder-lhe de seus já reduzidos estoques.

Depois que Anektaiuwa partiu, Franz começou a pensar nele com apreensão. O visitante tinha-lhe dito que se a primavera e os alces tardassem muito, a sua gente não poderia sobreviver. Franz se indignou consigo mesmo por sentir-se responsável por aqueles imprevidentes "selvagens". Mas o que mais encolerizava o jovem caçador era a persistente suspeita de que a sua presença tivesse contribuído para a miséria fatal daquela gente.

O pai dele e os outros negociantes que antigamente compravam peles aos Ihalmiut tinham-lhes mostrado que era melhor procurar peles de raposa do que carne. Assim, eles começaram a descuidar-se das reservas de boa carne que costumavam fazer todos os outonos, e aprenderam a preparar armadilhas para as raposas brancas e a negociar as peles por farinha, cartuchos e espingardas. A mudança parecia conveniente, porque eles passaram a viver com muito menos trabalho depois da chegada dos negociantes.

Mas quando o comércio deixou de dar bons lucros, a companhia fechou o entreposto £ o novo meio de vida que haviam ensinado aos Ihalmiut ficou sendo um meio de morte. Os grandes caçadores de alces fizeram-se grandes caçadores de raposas, mas ninguém come pele de raposa. O povo não podia mudar novamente de vida. "Certamente", pensavam, "se caçarmos raposas neste inverno e levarmos as peles para o sul, haveremos de encontrar o negociante lá." Mas quando os caçadores chegavam ao sul, encontravam o entreposto vazio.

Os negociantes tinham abandonado a terra e não pensavam mais na destruição que haviam causado. Mas Franz ainda vivia ali e não podia livrar-se do sentimento de culpa. Durante os longos meses do inverno êle tomou a decisão de fazer uma visita ao acampamento de Anektaiuwa na primavera.

EM MEADOS de março Anektaiuwa voltou ao seu iglu depois de uma caçada infrutífera para a qual não levara espingarda, mas apenas um arco tosco que lhe servira pouco melhor do que um brinquedo serve a uma criança. Os homens da tribo dos Ihalmiut já não sabiam fazer bons arcos de chifre. Haviam-se esquecido disso durante os longos anos em que não houvera necessidade de arcos e era fácil trocar peles por espingardas. Anektaiuwa voltou com duas ptármigas. As aves que o inverno emagrecera seriam toda a comida de quatro pessoas e três cães até o dia em que não tivessem mais necessidade de comer.

Pelo espaço de um mês, antes dessa última e desesperada caçada de Anektaiuwa, cada uma das pessoas da família comera apenas uma bocada por dia. A caçada não dera resultado, como não podia dar; e depois disso as coisas tinham de seguir um curso inevitável, que o caçador já não podia alterar, por mais que se esforçasse. A morte rondava o acampamento. O máximo que se podia fazer era regular a sua chegada de tal modo que os menos importantes morressem primeiro.

Não se falou abertamente no problema porque não era necessário. Enquanto Anektaiuwa vivesse, haveria esperança. Mas se êle, o caçador, morresse, a família sucumbiria, ainda que os alces voltassem.

Depois dele vinham as crianças, Kunee e Anoteelik, porque eram a expressão visível da declinante vontade de viver dos Ihalmiut. Depois das crianças vinha Utukalee, esposa, mãe e fonte da vida nova, mas com a sua missão quase concluída, pois as crianças tinham já idade suficiente para viverem sem auxílio dela.

Em seguida vinham os três cães, os magros e insubstituíveis cães, sobreviventes de um canil outrora esplêndido. Sem a força de bons cães para levá-lo através da terra gelada, nem mesmo um grande caçador poderia sobreviver por muito tempo. Era essa, pois, a família . . . com exceção da velha. Qual o lugar dela? Nada havia mais seguro do que o abrigo que podiam dar-lhe o amor e o afeto filiais, mas esses sentimentos morrem depressa quando a fome fecha as mandíbulas inexoráveis.

Na noite após a chegada de Anektaiuwa com as duas aves, a velha não dormiu. Tinha chegado a sua vez. Ficou em vigília, com os olhos parados, olhando, sem ver, os vultos da família que dormia. Ela desejara a morte, mas ao vê-la aproximar-se, o medo apertou-lhe o coração. A velha ouvia o sussurro da neve a cair como areia soprada pelos ventos incessantes na curva polida do teto do iglu. E à medida que o ruído da neve aumentava, crescia nela o medo da morte.

A noite comprida estava quase no fim quando os esqueletos dos cães que guardavam a porta ergueram as esquálidas cabeças e se coseram contra os blocos de gelo para deixá-la passar. E a velha saiu do iglu para as trevas da noite. A neve impetuosa envolveu-a e a escuridão adensou-se em volta. Ela desamarrou as roupas de peles, que caíram silenciosamente na neve, e ficou nua. A escuridão cobriu-lhe o corpo frágil e macerado.

Quando amanheceu o dia, ninguém na família se referiu a ela. Mais tarde, porém, quando veio a breve meia-luz do dia, Anektaiuwa saiu sozinho para a neve, colocou-se de frente para o vento e pronunciou as palavras que havia aprendido em criança nos grandes e populosos acampamentos dos Ihalmiut. Eram as palavras que lhe tinham ensinado a dizer para os mortos.

As duas aves foram comidas. Quase toda a carne foi dada às crianças, mas Anektaiuwa comeu uma pequena porção'. As vísceras e as penas foram dadas aos cães, mas Utukalee nada comeu. O marido tentou fazê-la comer um pouco de sua magra porção, porém ela se afastou tossindo sangue e não quis comer.

Alguns dias depois, quando Anektaiuwa acordou, encontrou o corpo da mulher congelado numa contor-ção grotesca. Tentou arrastá-la para fora do iglu antes que as crianças acordassem, mas não conseguiu dobrar os braços e as pernas que se haviam esticado na última convulsão.

Naquela noite morreu também um dos cães, que foi comido no dia seguinte. As crianças comeram aquela carne seca e amarga do animal morto de fome. Anektaiuwa comeu apenas o suficiente para conservar as forças. Uma semana se passou e os outros cães foram sacrificados antes de per derem toda utilidade para os vivos. Março passou e veio abril.

Quando o último pedaço da carne dos cachorros foi comido, Anektaiuwa pegou a sua velha espingarda e foi se arrastando para fora do iglu. O caçador ia de novo à caça. Arrastando a espingarda atrás de si, avançou quase sem forças pela neve endurecida. Andou talvez uns cem metros quando percebeu, embora com os olhos ofuscados pelo revérbero, um vulto movendo-se numa elevação em frente. Trêmulo de fraqueza, mas cheio de esperança, o caçador ergueu a espingarda, fêz uma breve pontaria e atirou na visão miraculosa do caribu que estava em frente.

Encolhidas juntas no iglu as crianças não ouviram o tiro porque não houve tiro. Não comeram carne porque não houve caribu. E no alvo brilho da luz do dia o corpo de Anektaiuwa foi endurecendo ao lado da arma imprestável, ainda apontada para os alvos montões de neve onde o caçador vira a sua última caça.

Foi pouco depois do amanhecer do dia seguinte que Franz chegou ao acampamento. Não vendo sinal de vida, pensou em voltar para o sul naquele mesmo instante; mas quando um de seus cães levantou a cabeça e uivou, Franz olhou para o lado e viu sobre a neve um monte escuro e informe. A princípio êle pensou que fosse uma raposa e chegou a tirar a espingarda da capa. Mas o vulto não se moveu e Franz, aproximando-se, reconheceu Anektaiuwa.

Franz não tocou no cadáver enregelado e teria fugido dali se não ouvisse um ruído muito leve como o de um animal ferido que tivessem abandonado como morto. Munindo-se de toda a sua coragem ele percorreu rastejando o longo corredor da entrada do iglu. Lá dentro encontrou as duas crianças ao lado do corpo congelado e contorcido da mãe. Os soluços da menina aumentaram quando ele entrou.

O jovem cobriu o corpo da mulher com umas peles que encontrou em volta e passou um dia inteiro no iglu. Deu sopa quente aos dois sêrezinhos cadavéricos e esperou, pacientemente, até que as crianças vomitassem tudo. Depois, deu-lhes mais sopa até que os estômagos rebelados aceitassem o alimento. A menina estendeu-lhe as mãozinhas trêmulas e brancas de frio e Franz fêz leves massagens até sentir nelas um pouco de calor.

No dia seguinte, as crianças já estavam mostrando o incrível poder de recuperação dos jovens e Franz pôde iniciar a viagem de cem quilômetros de volta a Windy Bay, onde deixou as crianças com Hans. Depois atrelou de novo os cães e voltou ao Rio dos Homens. Nos outros acampamentos que lá encontrou, êle distribuiu comida su ficiente para evitar a morte imediata, e logo voltou para Windy Bay; após um dia de descanso, viajou para o sul durante sete dias, percorrendo uma extensão de 500 quilômetros até ao posto branco mais próximo.

Ali, no Lago dos Alces, uma velha estação de rádio de ondas curtas revelou ao mundo exterior a tragédia dos Ihalmiut. Foi a primeira mensagem transmitida daquelas planícies remotas, o primeiro grito de socorro que dali saiu desde que os Ihalmiut apareceram na face gelada daquelas terras. Franz foi o primeiro entre todos os que tiveram conhecimento daquele povo e de sua aflitiva situação—comerciantes, caçadores ou missionários—que se julgou no dever de procurar socorrê-lo.

E, afinal, as lentas engrenagens oficiais começaram a mover-se. Um avião despejou mantimentos na extremidade sul do Lago Nueltin, a mais de 300 quilômetros do ponto de destino. Franz andou mais de 150 quilômetros para chegar lá—viu que o carregamento consistia, em sua maior parte, de artigos que pouco serviriam aos Ihalmiut agonizantes. Havia feijão branco, muitos sacos de feijão branco—para gente que não tinha com que acender fogo e cujo mundo ainda era um mundo de gelo e de neve!

Carregando seus fatigados cães com as coisas que pudessem ser de alguma utilidade, Franz partiu de novo para o norte. Foram 300 quilômetros difíceis, quando o degelo da primavera já dificultava a jornada. Depois de ter percorrido ao todo quase 1.600 quilômetros para socorrer os Ihalmiut, êle chegou mais uma vez ao Rio dos Homens e verificou que muitos não tinham podido esperar a sua volta. Alguns dos mortos foram enterrados sob montes de pedras. De outros se encarregaram os lobos. Quanto aos sobreviventes, aquilo era apenas mais uma primavera, pouco diferente de todas as anteriores.

Daquela vez, porém, havia alguma coisa para compensar o desastre. Uma mensagem dos Ihalmiut havia chegado ao mundo exterior. Afinal o Governo reconhecia que nas grandes planícies geladas vivia um povo sob sua tutela.

No DIA SEGUINTE ao da chegada de Hans e das crianças a Windy Bay acordei com barulho de tiros. Franz, Anoteelik e Hans estavam atirando sem parar para o outro lado do rio. No barranco da margem quase cem alces remoinhavam como desatinados. Podia-se ouvir, perfeitamente, o choque surdo das balas na carne viva dos animais.

Quando os últimos alces da perturbada manada passaram, os três caçadores e eu fomos até à outra margem, onde estavam estendidos uns dez animais agonizantes. O espetáculo repugnou-me porque eu ainda não chegara a compreender a necessidade imperiosa daquele morticínio.

Franz estava imperturbável. Sem perder tempo, ia fazendo uma hábil incisão no toutiço de cada um dos alces, cortando-lhes a espinha vertebral. Daí a dez minutos, começou a retalhar a carne. Os cães famintos erguiam os magros focinhos e uivavam de satisfação.

Kunee e Anoteelik exultavam. Havia muito tempo que eles não provavam carne fresca. Anoteelik agarrou um pedaço de carne ainda quente e devorou-o com febril exaltação. Kunee não ficou atrás. É impossível descrever o que senti quando vi aquela menina com a faca numa das mãos e um grande pedaço de carne gotejante na outra, enchendo a boca e arrotando como um velho gastrônomo ao fim de um festim pantagruélico.

Mal haviam acendido o fogo debaixo de uma panelada de língua de alce quando o alarido dos cães me fez sair de casa: era outra manada de alces que passava. Hans dominou-se com dificuldade para não pegar de novo na espingarda e os cães ameaçavam arrancar do chão as estacas a que estavam presos. Mas os alces não deram muita atenção a nada disso. Dividindo-se em dois grupos, passaram pela cabana, envolvendo-a por todos os lados. Ficou no ar um cheiro forte de curral. Em menos de uma hora vi tantos alces que fiquei com a impressão de que não havia outra coisa no mundo. Mas eu ainda não tinha visto nada.

Naquela tarde, Franz me levou para uma elevação onde havia muitas pedras. De lá de cima avistei uma fila movendo-se nas remotas montanhas do sul. Parecia que as encostas estavam escorregando, lentamente, para a baía. Em linhas irregulares, os alces avançavam pelo gelo até que tomavam o rumo norte, numa frente de dez quilômetros. A superfície da baía era uma só massa ondulante de animais. O fluxo continuou, ininterruptamente, até que o sol chegou ao horizonte, e pouco a pouco eu fui tendo consciência de uma grande apatia. A vida, a minha, a de Franz e a de todos os seres vivos que conhecia, pareciam ter perdido a significação. Porque ali estava a Vida numa escala que excedia a compreensão humana. Pensei nos doze alces abatidos e não senti mais horror. Os mortos foram afogados e esquecidos naquele mar vivo de sangue que inundava as planícies.

Os ALCES não têm habitat fixo. Tanto no inverno como no verão, eles estão sempre em marcha porque os liquens e as folhas dos salgueiros anões (Salix herbaceà), que são a base de sua alimentação, não demoram a esgotar-se devido ao número considerável de animais. Os Ihalmiut esperam a vinda dos animais e vivem deles. Quando os alces são dizimados, como estão sendo agora, os Ihalmiut morrem.

Enquanto passam as intermináveis manadas, parece absurdo falar na destruição deles. Mas, com a continuação do morticínio, as manadas vão desaparecendo. Na região florestal do norte da Província de Manitoba, no Canadá, onde muitas manadas passam o inverno, vi um estreito braço de água entre dois lagos inteiramente cheio de ossos de alce. Só de chifres, naquele vasto ossuário, devia haver dezenas de milhares.

Há muitos anos, os alces retirantes eram canalizados por duas filas paralelas de montanhas para o estreito funil entre os dois lagos, e levavam duas semanas na passagem. Os índios da floresta iam para lá todos os outonos, levando cada um a sua espingarda e uma caixa de munição. E ali ficavam até que a munição acabava ou até que os alces passassem ... os que passassem.

O gelo estalava sob o peso dos animais mortos até que a primavera o derretia, quando os corpos afundavam na água. No decurso de 20 anos o canal ficou tão atravancado de ossos que se tornou perigoso passar por êle numa canoa. E quase todos os alces estavam intatos, exceto as línguas, que estavam cortadas. Uma companhia comercial famosa no mundo inteiro aumentou enormemente a venda de munições anunciando que compraria todas as línguas de alces que lhe fossem levadas!

Atualmente, por aquele lugar, passa apenas uma parcela mínima das grandes manadas de alces. Não que os animais mudassem de itinerário; o que houve é que desapareceram. E as espingardas que mataram os alces mataram também os índios que as empunhavam, como se eles as tivessem voltado contra si mesmos; porque a grande matança trouxe, como conseqüência, a fome.

Foi isso, de modo geral, o que aconteceu em todas as regiões florestais onde pastam no inverno os caribus. No Lago das Renas, até há dez anos a matança anual subia a perto de 50 mil animais. Hoje, não existe esse número de alces em toda aquela vasta região.

Entretanto, seria insensatez culpar os índios e os esquimós. Antes da chegada do homem branco, eles viviam em harmonia cornos animais de que dependia a sua existência. Mas quando os entrepostos comerciais começaram a espalhar-se pelas florestas do norte, uma raça de homens que, durante séculos, havia matado alces com armas que só eram eficientes quando utilizadas com grande perícia, recebeu de presente o fuzil semi-automático, que podia destruir sem necessidade de perícia. As firmas comerciais enriqueceram e continuam ficando cada dia mais ricas.

Ainda hoje se formam manadas de caribus; mas agora eles seguem por um só caminho, ao passo que, antigamente, tomavam muitas rotas. Nas planícies congeladas, os Ihalmiut esperam entre a fome e o medo; porque eles não podem mais saber se os rebanhos que restam vão passar perto de seus acampamentos ou a 150 quilômetros de distância—para desespero dos que morrem de fome.

O VERÃO chegou antes que pudéssemos ir ao Rio dos Homens ao encontro dos Ihalmiut. Não esquecerei tão cedo os sofrimentos da caminhada. Eu e Franz levamos mais de uma semana para vencer os mesmos cem quilômetros que os Ihalmiut fazem em dois dias e uma noite.

Quando o sol brilhava, o calor era tão forte como nos trópicos. Éramos, entretanto, obrigados a usar suéteres e até casacos de couro de alce por causa das moscas e mosquitos que nos acompanhavam como uma nuvem maléfica. Era tão grande a quantidade deles que cheguei a sentir uma espécie de terror físico. Insinuavam-se por baixo da camisa e se colavam à nossa carne com o sangue de inúmeras picadas. Não havia absolutamente meio de evitá-los. As planícies nuas se estendiam em deserto para todos os lados, e não ofereciam abrigo. Parar na hora da comida era uma verdadeira tortura e continuar a marcha sob o calor abrasador era ainda pior. De vez em quando, uma espécie de alucinação nos dominava e nós corríamos como loucos, mas a nuvem perseguidora estava sempre conosco.

O caminho subia e descia por uma série' de colinas ondulantes cheias de pedras angulosas que cortavam o calçado e nos feriam os pés. Caminhar já era para nós uma agonia. O fundo do vale era um colchão ininterrupto de musgo úmido onde os pés se enterravam até encontrar o gelo perpétuo que havia embaixo. Arrastando-nos pelas águas geladas dos pantanais, transpondo penosamente as correntezas, ficávamos transidos de frio da cintura para baixo, enquanto a parte superior do corpo se achava banhada de suor. Se chovia, como aconteceu durante três dias sem parar, a travessia dos intermináveis pântanos se transformava em verdadeiro pesadelo.

Não estou contando estes fatos para acentuar o meu desconforto, mas para mostrar a extraordinária capacidade dos Ihalmiut como viajantes. Naquela região de trânsito difícil qualquer homem daquela raça se locomove com a maior facilidade. O Ihalmiut viaja quase sem bagagem. No verão, êle leva pouco mais que uma faca, um cachimbo e, às vezes, um par sobresselente de botas de peles. Come quando encontra o que comer. Pega peixes com a mão nos rios que estão secando, apanha esquilos com laços feitos de uma correia de couro cru e procura ovos ou aves que não voam. Não é que seja indiferente às privações: o que acontece é que, ao contrário do branco que vive naquelas terras em constante conflito com o ambiente, o esquimó se adaptou às condições que tem de enfrentar.

Quando já nos aproximávamos do Rio dos Homens, senti um desespero que não estava muito longe da loucura. Eu maldizia a terra e os sonhos efêmeros que me haviam levado lá. Tão cansado me sentia que já me era quase indiferente sobreviver ou não. Se ao menos aquelas legiões de moscas sedentas de sangue me deixassem em paz!

No último dia caminhava eu cerca de um quilômetro atrás de Franz quando o ouvi gritar. Levantei os olhos e vi três vultos no alto da elevação em frente. Quando os alcancei, Franz e dois Ihalmiut estavam sentados nas pedras de pernas cruzadas.

Um dos esquimós manejava uma broca que mais parecia um arco e flecha. A ponta da flecha estava fincada num pedaço de madeira no chão, enquanto o arco era empurrado para frente e para trás. Da ponta da flecha que assim girava levantava-se uma pequena espiral de fumaça amarelada. Durante três dias não tínhamos fumado nem bebido um gole de chá—duas coisas que fazem a vida menos insuportável para os brancos nas planícies. Mas, naquele momento, ainda ofegante no alto da colina, eu via um esquimó tranqüilamente fazendo fogo da mesma maneira como faziam os nossos antepassados pré-históricos.

Franz fêz sinal para que eu me sentasse, enquanto tirava o nosso úmido pacote de chá. O outro esquimó apanhou o nosso balde e com um largo sorriso desceu a ladeira para buscar água numa poça da planície. Franz indicou-o com o queixo:

—É Ohoto—disse êle.—Um dos melhores. E este aqui é Hekwaw, o maior caçador de todo o grupo. Ambos estavam vestidos de holik tu\, casacos de couro de caribu, com o lado do pêlo voltado para fora. Embora um deles tivesse enfeites de peliça alvíssima nos ombros, e o outro tivesse bordados de contas na gola e nos punhos, o aspecto geral dos dois homens era miserável. Havia nas roupas rasgões mal remendados, e noutros pontos o pêlo estava gasto. Gotas de comida e sujeira de origem difícil de apurar empastavam o pêlo que restava.

A minha primeira impressão ao ver aqueles homens e sentir-lhes o cheiro foi de repugnância. Senti a irritação instintiva do ego dos brancos e perguntei a mim mesmo por que aquela gente não podia usar roupa limpa. Tratava-se, evidentemente, da reflexão superficial de quem não estava a par dos fatos.

O velho Hekwaw—o Urso, como os outros o chamavam—era um homem enorme. Tinha pescoço curto e grosso, rosto profundamente enrugado, testa reentrante e um nariz chato de ventas muito abertas. Havia, porém, inteligência, bom humor e bondade nos seus olhos, o que desfazia a impressão da pele curtida no corpo e na cara chata.

Ohoto voltou com a água e uma braçada de gravetos para o fogo e começou a aquecer água para o chá. O rosto de Ohoto era moço e ainda sem rugas. A testa era alta e larga e os olhos pretos, vivos e cheios de uma curiosidade sempre alerta.

Ohoto tinha entre os dentes um cachimbo de pedra vazio, e não demorei a perceber a indireta. Apanhei um pedaço de fumo úmido e coberto de cisco. Ohoto sorriu satisfeito. De cócoras ao meu lado e todo risonho, êle estendeu o braço para um grande lago alguns quilômetros ao norte e disse:

—Ootek Kumanik! (Lago de Ootek!)

Vi à margem do lago um leve fio de fumaça.Eram as barracas dos Ihalmiut!

Depois do chá os dois esquimós nos guiaram para a terra do seu povo. A elástica agilidade que demonstravam na marcha sobre as ásperas pedras envergonharia um caribu. Com grande dificuldade os seguimos muito atrás, e afinal chegamos às margens baixas do Lago de Ootek.

Duas fogueiras recentes ardiam diante das três tendas, porque os esquimós tinham notado a aproximação de estranhos, e é preciso dar de comer a todos os estranhos logo que chegam. Ali ficavam as tendas de Hekwaw, Ootek e Ohoto e nos lagos vizinhos havia mais quatro desses pequenos grupos. Assim, num raio de cinco quilômetros, moravam todos os Ihalmiut vivos numa terra que mede 400 mil quilômetros quadrados. Aquele era o mais antigo acampamento dos Ihalmiut, e também o último.

E eu era o primeiro homem de outras terras a chegar ali desde que as primeiras tendas apareceram há séculos à beira do Rio dos Homens.

DE CERTO MODO, O acampamento dos Ihalmiut parecia apenas acentuar a desolação e o vazio das planícies árticas. Montões de ossos esbranquiçados de caribu formavam uma espécie de calçamento em todo o acampamento, tendo aumentado com os anos porque parece que nas planícies geladas nem ossos nem madeira apodrecem. As três tendas ficavam numa planície inclinada onde podiam receber ventos de qualquer lado, único meio de proteção contra os mosquitos. Perto de cada tenda havia um tosco fogão de pedra e um montão enorme de gravetos de salgueiro. Num dos fogões via-se enorme panela de ferro, adquirida no comércio com os esquimós do litoral e que parecia ridícula como as panelas que os desenhistas atribuem aos antropófagos. Cada tenda era um cone de uns três metros de altura, uma colcha de retalhos de peles de caribu toscamente preparadas e esticadas sobre uma armação de madeira. As portas de couro cru voltavam-se para o norte, o lado de onde deviam voltar os caribus.

Hekwaw e Ohoto correram na frente aos gritos, mas os seus avisos eram inúteis porque todos os homens, mulheres e crianças estavam do lado de fora perto das fogueiras. Howmik, mulher de Ootek, estava labutando com os quartos de um caribu ainda gotejante, que ela fora buscar no frigorífico que era o lago gelado. Das costas do casaco dela, seu filho Inoti dava gritos de prazer, sacudindo-lhe as trancas soltas. Até os cães, contagiados pela agitação, começaram a perseguir as próprias caudas ou a empenhar-se em barulhentas brigas.

Ootek, Hekwaw e Ohoto receberam-nos como hóspedes. Ohoto e Hekwaw procederam como se nos estivessem vendo pela primeira vez. Corretos e solenes, tocaram-nos gravemente as pontas dos dedos. Depois fomos todos para a tenda de Ootek, seguidos de perto pelo ajuntamento compacto de todas as crianças, mulheres e velhos do acampamento.

Ootek convidou-nos a sentar, e enquanto a mulher dele preparava a comida pude olhar bem aquele lar Ihalmiut. Ocupando quase metade do recinto fechado estende-se a cama baixa de varas de salgueiro e liquens, coberta com um precário colchão de couro de alce. Era a cama comum, onde toda a família dormia sob um cobertor de peles.

O resto do chão estava juncado de uma quantidade espantosa de pedaços de caribu meio comidos, ou prontos para serem comidos, ou que nunca seriam comidos. Vi uma cabeça cozida inteira já bastante beliscada, e uma pilha de ossos de perna quebrados para tirar tutano. De um lado, ainda com o couro, havia um pedaço de costelas de um caribu que já devia ter sido comido há muito tempo. Descobri, depois, que aquilo era uma espécie de mesa de frios, onde os hóspedes famintos podiam cortar um pedaço de carne crua enquanto esperavam pela comida.

Franz ofereceu um naco de fumo a todos e pude notar que Ootek, depois de encher o cachimbo com o precioso produto, passou-o à mulher para que ela desse a primeira tragada. Era um gesto insignificante mas, como descobri posteriormente, típico da consideração e do afeto com que os Ihalmiut tratam as esposas.

Conversou-se muito enquanto esperávamos o jantar. Quem mais conversava eram Franz e os três esquimós; os outros escutavam cheios de interesse, rindo e fazendo breves comentários. Franz traduzia para mim o que se estava dizendo. Como sempre, o assunto era principalmente Tuhtu, o alce. Mas Franz ficou logo muito interessado no que se dizia e não quis mais perder tempo em traduzir para mim. Comecei a ficar caceteado e, para fazer alguma coisa, peguei o meu caderno de notas e tratei de desenhar um caribu, colocando-lhe por desfastio um cachimbo na boca e dando-lhe à cara uma expressão humana de contentamento.

Não percebi que Hekwaw acompanhava o desenho, olhando com muita atenção por cima do meu ombro. O esquimó a princípio sentiu-se confuso, mas de repente a comicidade de um caribu que fumava cachimbo atingiu-o com a força de uma pancada e êle rolou do banco às gargalhadas.

Eu e Franz levantamo-nos assustados. O caderno caiu no chão com as folhas para cima. Ohoto se apoderou dele, olhou um instante e também desatou a rir. Tomaram-lhe o caderno, que passou de mão em mão num círculo de rostos ansiosos. Com a rapidez de um relâmpago o riso espalhou-se e cresceu até mergulhar toda a tenda num verdadeiro pandemônio.

Compreendi, finalmente, que tudo aquilo era apenas uma homenagem à minha habilidade e tornei a olhar o meu desenho. Por mais estranho que pareça, eu também o achei bastante cômico e comecei a rir desabalada-mente. A situação se tornara completamente incontrolável, Hekwaw engasgou-se de tanto rir e foi levado para fora. Uma velha ericarquilhada perdeu o equilíbrio e derrubou a parede da tenda, indo cair lá fora em cima das pedras, rindo ainda como uma demente. Uma espécie de loucura coletiva se apoderou de todos, e parecia que nada seria capaz de interrompê-la.

Nada—salvo a comida. Howmik apareceu na porta com uma grande bandeja de madeira repleta de carne fumegante. Como por encanto, o cheiro da comida estancou o acesso de riso e todos se sentaram em expectativa.

OWMIK colocou a grande bandeja no chão e eu me sentei com os outros quatro homens para comer pela primeira vez em companhia dos Ihalmiut. A bandeja era uma obra imponente de carpintaria, de cerca de um metro e vinte de comprimento por meio de largura, com as extremidades e os lados curvados para cima. Era feita de madeira de abeto anão e devia ter custado um trabalho imenso. Tinha pelo menos trinta pedaços de madeira lavrados à mão e unidos por encaixes e cavilhas de chifre de alce, sem deixar fendas.

Havia na bandeja meia dúzia de quartos de alce aferventados, arrumados dentro de um molho grosso e cheio de pêlos do animal. Espalhadas por todos os cantos via-se cerca de uma dúzia de línguas e, como uma gaiola que encerrasse os pedaços de carne menores, havia toda uma caixa torácica fervida.

Ver aquele vasto monte de carne enjoou-me um pouco, mas como os outros estivessem esperando com impaciência que o convidado de honra tomasse a iniciativa, tirei a faca da bainha e cortei cuidadosamente um bom pedaço, de que raspei as aderências dos pêlos, depositando-o depois no colo, pois nada havia que pudesse servir de prato.

Então os três Ihalmiut meteram os dentes, expressão que não estou usando em sentido figurado. Ohoto agarrou um quarto inteiro, cravou-lhe os dentes, sustentou a outra parte um pouco afastada do rosto e cortou a carne rapidamente com a faca. Fiquei horrorizado. A faca passou rente ao nariz do homem e ele cortou sem olhar.

Hekwaw parecia preferir a sopa. Mergulhou as mãos em concha no molho gorduroso e sorveu-o com imensa satisfação, de vez em quando mordendo uma língua, que jogava dentro do molho para conservá-la quente entre cada dentada.

Refleti, de repente, que estava sendo um pouco afetado. Por isso, prendendo a respiração, agarrei o meu pedaço de carne com as duas mãos e comecei a devorá-lo. Estava delicioso.

Depois Ootek, radiante com o orgulho de um bom anfitrião, instou para que eu provasse um tutano, e ensinou-me a maneira de batê-lo com uma pedrinha para que o tutano comprido e gelatinoso saísse inteiro. Quem quiser pode duvidar, mas a verdade é que nunca provei coisa mais deliciosa do que aquele tutano quente. Gordo, mas não oleoso, era um prato indescritível!

Dentro em pouco eu estava tão farto que não me animava a pegar nem mais um osso. Frnz estava em situação idêntica, mas os outros homens continuaram o seu ataque à montanha de carne, até que nada mais restou, nem uma só gota de molho. Em seguida, enquanto eles se reclinavam e começavam com prolongado prazer as suas eructações, Howmik pegou a bandeja e voltou com ela cheia para as mulheres.

Foi esse o meu primeiro jantar com os esquimós, mas não o último, como pareceria inevitável. Cinco vezes por dia nos sentávamos para nova refeição—o que é considerado pelos Ihalmiut o mínimo indispensável quando eles têm comida—e nos intervalos fazíamos merendas ligeiras. A maneira de cozinhar podia às vezes variar, mas a comida era sempre a mesma. Em todas as refeições comíamos exclusivamente carne, ainda que de vez em quando aparecessem alguns ovos de pato bem podres para abrir o apetite. Tentei calcular a quantidade de comida que Hekwaw devorava por dia. Cheguei à conclusão de que, quando estava mesmo com fome, o seu consumo era de sete quilos.

GORDURA é, indubitavelmente, o elemento básico da alimentação dos Ihalmiut. Os felizes esquimós do litoral têm à sua disposição gorduras e óleos em abundância para alimentação e para combustível, que lhes são fornecidos pelos mamíferos marinhos; os do interior têm que depender da gordura dos caribus, cuja quantidade nunca é suficiente para um abastecimento simultâneo de combustível e comida. Em conseqüência, os iglus do inverno ficam em geral sem aquecimento e quase sem luz durante a interminável escuridão hibernai. Entretanto, aquela gente consegue resistir a temperaturas de 45 graus abaixo de zero dentro de suas casas de inverno porque está queimando gordura dentro do organismo. Cada indivíduo é a sua própria estufa e enquanto houver gordura de alce no inverno os Ihalmiut conseguirão agüentar-se.

Mas também no verão a gordura é de absoluta necessidade para quem vive alimentando-se exclusivamente de carne. Fiquei ciente disso durante uma longa excursão de canoa que eu e Franz fizemos depois. Naquela ocasião, os caribus estavam excessivamente magros, de modo que a nossa alimentação consistia quase inteiramente de carne sem gordura. Antes de uma semana fui atacado de disenteria e de um cansaço cada vez maior que me deixava largado e inútil no fundo da canoa. Franz virou médico. E uma noite derreteu na caçarola as 200 gramas da preciosa banha que nos restavam e mandou-me beber o líquido ainda morno. O mais curioso é que eu bebi com gosto, embora só pensar em banha morna me provoque náuseas hoje. Bebi quase tudo e fui deitar-me. Quando acordei na manhã seguinte, não sentia mais nada.

A fauna das planícies não se limita aos alces. No inverno encontram-se, com abundância, as lebres do Ártico, que são deliciosas. Na primavera e no outono bandos de ptármigas cobrem os montes. E no verão, os rios e os lagos estão cheios de peixe. Mas os Ihalmiut sabem que as lebres, as ptármigas e os peixes não fornecem a gordura necessária à manutenção da vida humana nas planícies árticas.